열매가 익어가네

2014-11-03

2014-11-03

이남숙 교수|이화여자대학교 생명과학과

- 이해인 -

꽃이 진 자리

열매가 익어가네

가을이 깊어 갈수록

우리도 익어가네

익어가는 날들은

행복하여라

말이 필요 없는

고요한 기도

가을엔

너도나도

익어서

사랑이 되네

가을이 되면 늘 귀에 익은 ‘천고마비의 계절’, ‘사색의 계절’, ‘결실의 계절’, ‘수확의 계절’ 등의 표현이 오르내린다. 이 중 이해인 시인의 <익어가는 가을>처럼 가을을 결실의 계절이나 수확의 계절이라고 하는 것은 식물의 열매와 관련된 말들이다. 봄이나 여름에도 열매가 맺히는 식물들도 있지만 대부분 열매라는 단어는 가을을 연상하게 한다. 가을의 열매 중에는 도토리와 밤 같은 마르고 딱딱한 열매(견과)가 있는가 하면 감, 사과, 모과, 배, 밀감과 같은 살과 즙이 많은 열매(액과(육질과))도 있다. 그 중 도토리는 다람쥐, 어치, 멧돼지들의 겨울 식량으로 저장되는데 어치의 경우 한 겨울을 나기 위한 식량으로 5,000개의 도토리를 모으는 것으로 알려져 있다. 다람쥐나 어치가 겨울을 대비하여 도토리를 저장하듯이 사람들도 도토리를 주워 도토리 가루를 만들어 저장할 뿐 아니라 과거에는 밤을 토기에 넣어 땅속에 보관하였다가 그 이듬해 여름까지 사용했다고 한다. 다람쥐나 사람이나 살기 위해서 먹거리를 저장하기는 매한가지이다. 동물이나 사람에게 이용되는 열매와 종자를 식물은 왜, 어떻게 맺으며, 우리의 주변에는 어떠한 열매와 종자들이 있는지, 그리고 왜 중요한지를 결실(結實)의 계절을 맞아 되새겨 보고자 한다.

쌀과 잣은 열매인가? 종자인가?

위 시의 <익어가는 가을>에 ‘꽃이 진 자리에 열매가 익어간다’와 헤르만 헷세의 <낙엽>에 나타난 '꽃마다 열매가 되려고 한다'와 같은 시구(詩句)들에는 꽃이 열매가 된다는 과학적 사실이 표현되어 있다.

열매는 피자식물이 수정한 후 자방(씨방)이 자라서 된 것으로 열매껍질은 자방 벽이 발달한 것이고 대개는 열매 속에 종자가 들어 있다. 열매속의 종자는 자방속의 배주(밑씨)가 자라서 된 것으로 종피는 배주 벽인 주피가 발달한 것이고 종자 안에는 장차 식물체로 자라날 배(胚)(씨눈)이 들어있다. 잣은 나자식물(겉씨식물)인 잣나무에 달리는데 나자식물이란 자방이 없이 나출된 배주가 성숙해서 되는 것이니 열매라고 할 수 없고 종자이다. 반면에 벼는 피자식물(속씨식물)로 벼꽃의 자방이 발달하여 ‘영과(곡립)’이라는 열매를 맺는 것이니 볍씨라고 말하지만 실제로는 씨가 아닌 열매이다. 벼를 도정하여 쌀로 만드는 것은 열매의 가장 바깥인 자방벽이 성숙한 과피를 벗겨내는 것이다.

섬잣나무

벼의 일종

삼배체 도시락?

종족 보존을 위한 번식방법에 있어서 식물은 이끼와 양치식물같이 포자로 번식하는 포자식물에서 나자식물과 피자식물같이 종자로 번식하는 종자식물로 진화해 왔다. 종자식물 중 나자식물은 구과를 구성하는 인편(대포자엽)에 있는 배주(밑씨)에 꽃가루가 수분되면 화분관이 발아하여 수정된 후 배주가 발달하여 종자를 맺는다.

그러나 피자식물은 꽃을 피우고 수분(꽃가루받이)되어 수정(精받이)이 되면 한 개 이상의 심피로 구성된 자방이 성숙한 열매를 맺고, 대개는 이 속에 1~다수의 배주가 발달된 종자가 들어 있다. 즉, 피자식물은 정핵(n)과 난핵(n)이 만나서 배(2n)를 만들고, 또 하나의 정핵은 2개의 극핵과 만나서 3개 세트의 염색체를 갖는 삼배체 배유(배젖, 3n)을 만드는 중복수정을 한다. 배젖에는 녹말과 단백질 또는 오일이 있기도 한다. 배유는 발아하는 동안 에너지원으로 사용되거나 배에 흡수되어 자엽(떡잎, 발아할 때 최초로 나타나는 종자의 잎)이 되기도 한다. 즉, 피자식물이 지구상의 우점식물로 될 수 있었던 주요 이유 중의 하나는 필요할 때 먹을 수 있는 도시락 같은 삼배체 배유를 가진 종자 덕분이라고 알려져 있다.

도토리 (배, 자엽)

0.3mm부터 600kg까지?

사람도 키가 작은 피그미족부터 키가 큰 딩카족이 있고, 철이 빨리 드는 사람과 늦게 드는 사람이 있듯이 종자의 크기나 성숙 기간도 식물의 종류에 따라 다르다. 식물연구의 모델식물인 애기장대는 6주 이내에 열매를 맺는가 하면 망고는 꽃이 핀 후 4-5개월 후 수확하고, 코코넛은 수분이 된 후 성숙하기까지 1년이 걸린다. 또한 인도양의 세이셜 군도에 자라는 세이셜야자나무는 꽃이 핀 후 열매를 맺기까지 7~10년이 걸리는 것으로 알려져 있다.

크기에 있어서, 현미경으로 보아야 하는 가장 작은 피자식물인 수생 워터밀(월피아속 Wolffia)의 열매 길이는 0.3mm로 소철류인 자미아 로즐리(Zamia roezlii)의 정자보다 작다. 반면, 가장 큰 호박은 무게가 600kg에 달한다.

망고

세이셜야자나무(double coconut)

열매를 어떻게 분류하는가?

수많은 종자식물의 열매를 분류하는 기준은 다소 간단하다. 즉, (1) 자방의 유형(이생 또는 합생), (2) 열매 껍질의 밀도(부드러운지 또는 단단한지), 그리고 (3) 열매가 익어서 종자를 방출할 때 열리는지, 열리지 않는지 등이며, 피자식물에서는 모든 조합이 가능하다.

즉, 과피의 성질과 과피를 형성하는 세포 종류에 따라 피자식물의 열매는 ‘건과’와 ‘즙이 많은 액과(육질과)’라는 기능적으로 다른 두 종류로 구분할 수 있다. 건과에는 익었을 때 벌어지는 열과와 벌어지지 않는 폐과가 있다. 열과에는 모란 같은 골돌과, 냉이 같은 각과, 콩 열매인 협과, 무궁화와 무릇 같이 심피수대로 벌어지는 삭과 등이 있고, 폐과에는 도토리 같이 단단한 견과, 벼와 보리 같은 영과(곡립), 단풍나무 같이 날개달린 익과(시과), 해바라기와 관모(갓털) 달린 민들레 같은 수과와 미나리 같이 둘로 갈라지는 분리과 등이 있다.

액과(육질과)에는 근본적으로 다른 두 종류의 열매, 장과와 핵과가 있다. 장과의 외과피는 얇지만 중과피와 내과피는 두텁고 수분이 많은 유연한 조직의 과육이 되며, 비교적 딱딱한 종피의 종자들이 들어있다. 핵과는 하나 이상의 융합된 심피로부터 형성되는데, 종자(씨)가 단단한 과피에 둘러싸이며, 핵과의 각 심피에는 하나 이상의 종자가 들어있다.

액과(구기자)

협과(자귀나무)

골돌과(모란)

삭과(무릇)

견과(상수리)

수과(민들레)

익과(느릅나무)

분리과(기름나물)

대부분의 열매에서 과피는 가장 바깥의 외과피, 중간의 중과피 및 가장 안쪽의 내과피로 분화된다. 내과피는 딱딱한 층으로서 후벽세포로 되어 있으며, 안쪽에 빈틈이 거의 없고 살아 있는 세포질도 없다. 살구와 자두의 종자는 잘 알려진 내과피의 예이다. 중과피는 유조직 세포로 이루어진 육질의 층으로 종종 고농도의 당이 포함되어 있으며, 석세포라는 후벽세포가 분포하고 있다. 사과를 한 입 깨물 때 아삭하는 소리가 나는 것은 이 석세포들에 의해서다. 외과피는 열매의 껍질이고 대개 표피세포와 유조직 세포에 있는 잡색체에 의해 밝은 색을 띤다. 잡색체는 색소체의 일종으로 엽록체와 유사하지만, 색소가 광합성을 하기보다는 동물을 유인하도록 변형된 것이다. 때로는 외과피에 분비세포들로 구성된 지방분비선이 존재하는데, 예를 들면, 감귤은 향을 내는 정유를 분비한다. 핵과는 살구나 자두처럼 하나인 경우도 있지만, 산딸기와 멍덕딸기처럼 부푼 화탁 위에 여러 개의 작은 핵과들이 모여 하나의 열매인 것처럼 보인다.

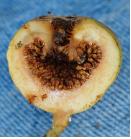

또한 열매는 꽃이 아닌 화서(꽃차례)에서도 생길 수 있다. 무화과나무속의 열매는 안팎이 뒤집힌 특수한 화서의 수많은 꽃으로부터 만들어진 것이다. 파인애플은 다화과에 해당되는 또 하나의 예로서, 파인애플의 각 인편은 꽃 한 개가 열매로 자란 것이다.

캥거루족은 식물보다 못하다?

식물은 동물과 달리 땅에 뿌리를 내리고 한 장소에 고정되어 있기 때문에 대부분의 식물들에게 종자는 식물의 생활사 중에서 움직일 수 있는 유일한 단계이다. 종자가 이동하는 것은 식물이 다른 식물과의 경쟁, 좋지 않은 환경조건, 및 모식물을 찾는 포식자 같은 위험 요소로 부터 피할 수 있는 기회를 갖는 것이다. 따라서 대부분의 경우, 종자가 생겨난 원래의 자리에서 발아하는 것은 좋은 것이 아니다. 왜냐하면 어린 개체는 빛, 물 그리고 영양분을 차지하기 위해 같은 모식물에서 나온 다른 개체들뿐만 아니라 모식물과도 경쟁을 해야 하기 때문이다. 이러한 이유 때문에 열매와 종자는 그들이 이동할 수 있는 특별한 적응력을 발달시켜 왔다. 그런데 요즈음 일부 젊은이들은 결혼을 하건 하지 않건 부모 집을 떠날 생각조차 하지 않거나 부모에게 생활비를 의지하는 캥거루족들이 많다. 사람이 식물만도 못한 예이다.

식물은 종자를 어떻게 퍼뜨릴까?

엉겅퀴 씨앗은 바람 따라 살랑/도깨비바늘 씨앗은 토끼 따라 폴짝

연꽃 씨앗은 물결 따라 둥실/해바라기 씨앗은 새똥 속에 쏙쏙!!

어린이 동요인 “씨앗”의 가사인데 나름 씨앗에 대한 과학적 내용을 담고 있다. 여기서 씨앗(종자)은 식물에서 수정 후 배주가 발달하는 부분을 뜻하고, 일반적으로 휴면상태를 거쳐 발아하는 것으로 정의된다. 속씨식물의 종자는 종피, 배유(배젖)과 배로 구성되는데 종자형성 중에 무배유종자도 많고 그 대부분은 자엽에 양분을 저장한다. 이러한 종자를 퍼뜨리기 위해 식물은 종자산포의 4가지 기본 전략을 이용한다. 즉, 진달래속과 난과식물 종자들의 바람에 의한 산포, 수생식물이나 동의나물과, 코코넛같이 물(비, 해류)에 의한 산포, 쥐손이풀, 봉선화와 땅콩처럼 종자 자체가 능동적으로 산포하는 자가산포(탄도분산, 지하결실)와, 때때로 동물(새, 포유류, 열대의 어류, 파충류)을 유인하는 먹이와 부착으로 종자를 운반하게 하는 동물산포이다.

이렇듯 식물은 종족 보존을 위해 애써 꽃을 피워 열매와 종자를 맺고 종자를 모식물체로부터 가능한 멀리 떨어지게 하기위한 다양한 구조와 방법을 진화시켜왔다.

자가산포(이질풀)

동물산포-부착(도깨비바늘)

동물산포-먹이(피라칸다)

물산포-해류(코코넛)

물산포-(연꽃)

물산포-빗물(동의나물)

식물에게 감사기도를!

벼, 밀, 보리, 콩, 조, 기장 같은 오곡과 다양한 과일과 채소를 먹고 살며, 목화와 같은 섬유나, 치자와 쪽 같은 염료 식물들이 없는 우리의 생활은 상상하기 어렵다. 실제로 우리가 섭취하는 대부분의 칼로리는 벼과(화본과)에 속하는 소수의 종들로부터 얻는다. 식물은 종족 보전을 위해서 열매와 종자를 맺지만 동물 뿐 아니라 사람들은 살아가기 위해서 식물이 만든 열매와 종자에 의존해야만 한다. 그래서 영국의 큐식물원은 2000년에 밀레니움종자은행(Millenium Seed Bank)를 설립하여 지구 온난화로 위기에 처한 식물을 보전하고 있으며, 2020까지 전 세계 식물의 25% 종자수집을 목표로 하고 있다. 또한 큐식물원에서는 열매와 종자에 관해 식물학자와 시각디자이너가 공동작업으로 획기적인 책을 발간하였고 그 번역본이 일본에 이어 최근 국내에서도 발간되고 있다. 2008년에는 스발바르 국제종자저장고[Svalbard Global Seed Vault]가 노르웨이령인 스발바르제도의 스피츠베르겐섬에 설립되었다. 이는 성서에 나오는 노아의 방주에 비유하여 '최후의 날 저장고 (doomsday vault)'라고 불리며, 기후변화, 핵전쟁, 자연재해 등으로 부터 주요 식물의 멸종을 막고 유전자원을 보존하기 위한 것으로 3개의 지하 저장고에 1,500만 종의 종자표본을 보관할 시설을 갖추고 있으며, 현재 세계 각국에서 보내온 약 450만 종의 종자를 저장하고 있다. 우리나라에서도 경북 봉화에 아시아최대규모의 고산수목원인 백두대간수목원에 산림종자영구저장시설(Seed Vault)을 설립하여 주로 아시아지역 야생 산림종자 200만여 점 보존을 목표로 설립하고 있다.

이와 같이 언젠가 있을지 모르는 주요 식물 종의 멸종에 대비하여 각 나라들이 종자저장시설을 만드는 것은 우리와 후손들이 삶의 근원인 식물을 지속가능하게 이용하기 위함이다. 결실의 가을을 맞아 열매와 종자의 중요성을 돌아보며, 새삼 식물에게 매일 감사기도를 해야 하지 않을까 싶다.

- 다음

- 과학 융합! 창의력을 키우자 2014.11.04

- 이전

- 모스 글라이더 2014.11.03

![[황금나침반] 이가 없으면 잇몸으로! 캠핑 꿀팁 대방출](/jnrepo/uploads/2023/10/7-7.jpg)