KISTI의 과학향기

과학이야기

[과학향기 스토리] 인류를 구한 '불멸의 세포' 주인, 72년 만에 권리를 되찾다

2023-10-18

2023-10-18

인종차별이 만연했던 1951년 미국. 몸에 이상을 느낀 31살의 흑인 여성이 존스 홉킨스 병원의 산부인과를 찾았다. 당시 존스 홉킨스 병원은 그 일대에서 유일하게 유색인종 환자를 치료해 주는 전문병원이었고, 그녀를 포함해 의료보험이 없어 진료비를 낼 형편이 못 되는 흑인 환자들로 가득했다. 그저 예사로워 보이는 역사의 한 장면 속 여성은 지금, 이 이야기를 읽는 독자들과도 연이 깊다. 그녀의 이름은 ‘헨리에타 랙스(Henrietta Lacks)’. 이름이 강력한 힌트이기에, 일부 독자들은 연결고리를 눈치챘을지도 모른다. 최근 보도된 소식을 전하기에 앞서, 이 여성이 어떻게 전 세계에 영향을 끼쳤는지 되짚어보자.

그림 1. 이야기의 주인공 헨리에타 랙스. 평범한 삶을 살았지만 그녀가 의학에 미친 영향은 이루말할 수 없다. 출처: 오리건 주립대학교(Oregon State University)

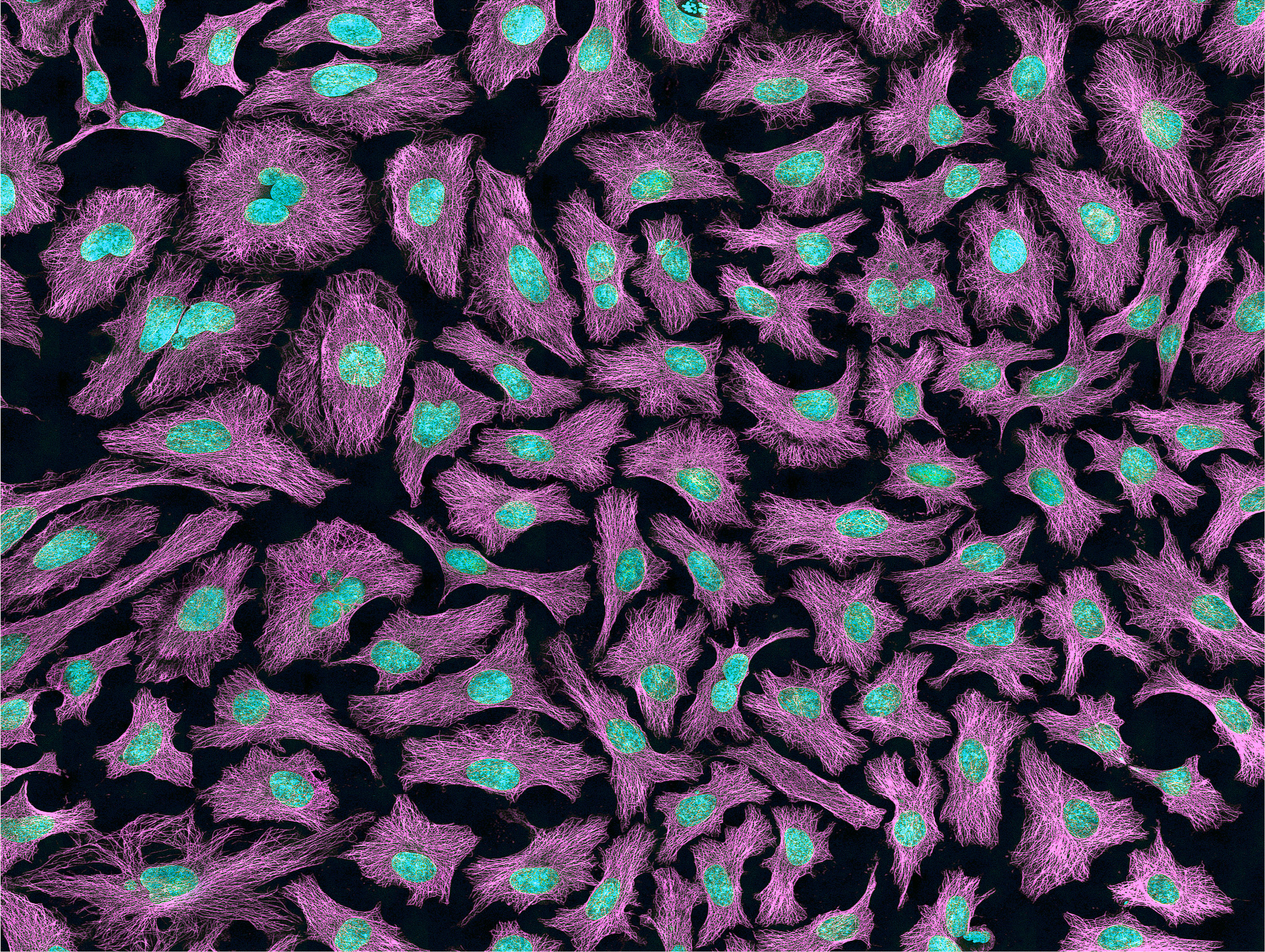

담배 농부 헨리에타 랙스, 자궁경부암에 걸리다 1920년 버지니아 남부에서 태어난 헨리에타는 어머니를 여의고, 조상들이 노예로 일했던 밭에서 담배 농사를 짓던 할아버지의 손에서 자랐다. 함께 자란 사촌과 14살에 첫 아이를 낳고, 20살에 정식으로 결혼했다. 학교를 제대로 마칠 수 없을 정도로 녹록지 않은 상황이었지만, 둘은 담배농장에서 일하면서 가정을 일구었다. 이후 부부는 볼티모어로 근거지를 옮겨 슬하에 다섯 아이를 두었다. 어느 날 헨리에타는 다섯째를 출산한 지 4개월 반 만에 병원을 찾았다. 속옷에 묻어난 이상 출혈 때문이었다. 당시 그녀는 스스로 자궁경부를 만졌을 때 무언가 딱딱한 게 만져지는 것을 느꼈는데 존스 홉킨스 병원에서 검사한 결과, 자궁경부암 종양인 것으로 드러났다. 이 검사를 시행했던 헨리에타의 주치의는 검사 보고서를 받은 후, 그녀에게 전화를 걸어 악성종양이라는 사실을 전했다. 이전까지 ‘자궁경부’나 ‘조직검사’ 같은 용어를 모르고 살던 그녀가 병을 얼마나 제대로 인식할 수 있었는지는 알 수 없다. 그저 병에 관한 구체적인 언급 없이 가족들을 안심시켰고, 주치의의 권유대로 방사성 금속인 라듐을 이용한 치료에 임했다. 죽은 헨리에타 랙스의 살아있는 일부, ‘헬라(HeLa) 세포주’ 문제는 수술의 절차에 있었다. 헨리에타는 수술 당시 ‘수술 동의서’라는 이름의 양식에 서명했는데, 여기에는 요컨대 ‘의료진의 판단하에 환자에게 적절한 수술 및 치료, 전신 마취를 하는 데 동의한다’는 내용만 있었다. 표본의 기증 여부에 관한 내용은 전혀 없었다. 그런데 외과의는 헨리에타 몸속 종양과 정상 조직 각각에서 동전 크기의 표본을 채취해 조직배양학자에게 넘기고 말았다. 비록 인체유래물에 관한 윤리 의식이 정립되지 않았던 데다 관련된 법이 없어 불법은 아니었지만, 지금 시각에서는 상당히 비윤리적으로 비추어지는 행위였다. 게다가 이 당시에는 암에 대해 밝혀지지 않은 지식이 너무 많았다. 의학 연구자들은 암에 관한 수많은 수수께끼를 풀려면 암세포와 정상 세포 간의 차이부터 제대로 파악해야 한다고 여겼다. 이를 위해 조직배양학자들은 체외에서 살아있는 종양 세포를 배양하는 방법을 개발하는 데 천착했다. 헨리에타의 조직 표본 역시 이 실험을 위해 수집된 수많은 표본 중 하나였다. 그림 2. 세포골격 미세소관(자홍색)과 DNA(청록색)가 있는 헬라세포 이미지. 출처: Wikipedia

그림 2. 세포골격 미세소관(자홍색)과 DNA(청록색)가 있는 헬라세포 이미지. 출처: Wikipedia

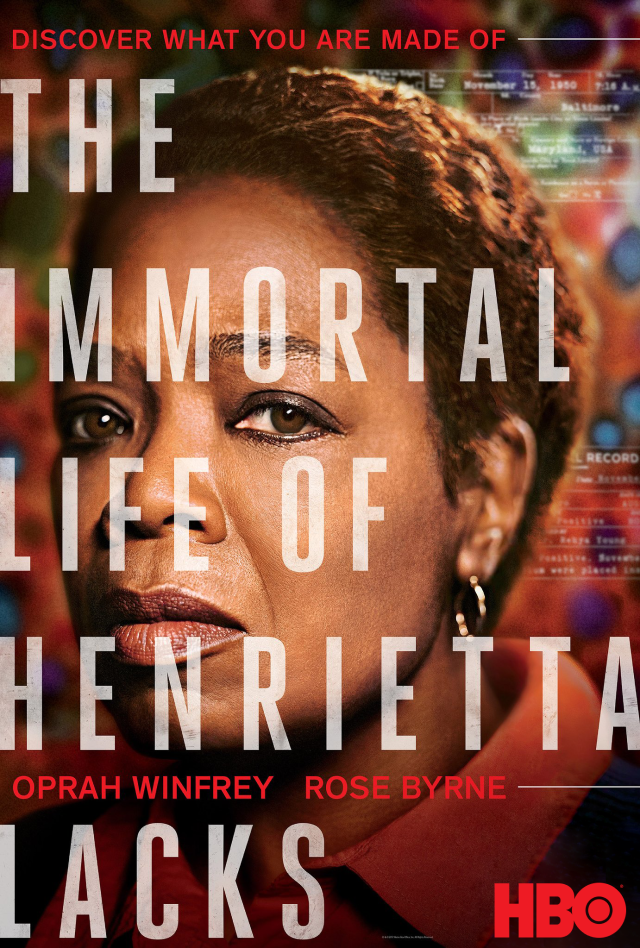

그림 3. 책 <헨리에타 랙스의 불멸의 삶>은 영화화까지 이루어져 대중들에게 헨리에타 랙스의 이야기를 널리 알렸다. 출처: HBO

그림 3. 책 <헨리에타 랙스의 불멸의 삶>은 영화화까지 이루어져 대중들에게 헨리에타 랙스의 이야기를 널리 알렸다. 출처: HBO

그림 4. 미국 브리스톨대에 설치된 헨리에타 랙스의 기동상. 출처: Wikimedia Commons

오늘날에는 어떨까? 대부분은 인체유래물 및 임상시험에 관한 법률 덕분에, 생명 윤리적 가치가 예전보다는 잘 지켜지고 있다고 말할 것이다. 하지만 일부 전문가들은 최신식 사전동의서조차 “상업화에 대한 언급이 환자가 알아보기 어려운 형태로 들어가 있을 수 있다”며 주의를 요한다. 과연 이러한 동의서가 유효할까? 일반인들이 부당한 동의서의 문제를 인식할 수 있을까? 나 개인뿐이 아닌 정의로운 과학적 발전을 위해 생각해 볼 문제다. 글: 정유희 과학칼럼니스트/일러스트: 이명헌 작가- 다음

- [과학향기 카드뉴스]출산 포기하고, 싸움도 못 하게 한다 어미 범고래가 ‘아들 바보’ 된 까닭은? 2023.10.20

- 이전

- 일장춘몽(一場春夢)이었나? LK-99 초전도체 가능성 ‘0으로 수렴 중’ 2023.10.12

![[과학향기 Story] 환관의 장수 비결, '생식세포'에 있다?](/jnrepo/upload/cmBbs/202407/525e8a0c43d340759199659ac35dc6c9_1721302639370.png)

![[NRF R&D BRIEF] 세포 내 상분리 응집체의 형성원리 및 기능](/jnrepo/upload/cmBbs/202404/3d252b1b2d064a21b9f303503edda9ef_1713313705657.png)

![[핫클립 베스트] 3차원 홀로토모그래피로 살아있는 세포를 관찰하다](/jnrepo/uploads/2023/10/3-34.jpg)