경계를 허무는 과학 행사, 베를린 사이언스 위크

2024-12-04

2024-12-04

차가운 바람이 볼을 스친다. 독일의 11월은 정말로 독특한 분위기를 자아낸다. 낮이 짧아지고 하늘은 흐리며 추위가 슬며시 찾아와 고독한 감정을 불러일으킨다. 특히, 오후 4시 이후로 도시를 빠르게 휘감는 어둠은 이 시기 베를린의 조용하고 차분한 분위기가 더해져 자연스럽게 감정에 몰입하게 만든다. 베를린 중앙역에 도착하자마자 오늘의 목적지인 홀쯔막트(Halzmarkt)로 발걸음을 바삐 옮겼다. 베를린에 자리를 잡고 있는 폴링월즈재단(Falling Walls foundation)은 과학 기술을 산업과 사회로 확산하기 위한 글로벌 허브 역할을 하며, 베를린 장벽이 무너진 이후 ‘다음에 무너뜨려야 할 장벽’ 중 하나로 과학의 접근성을 선택했다

여기서는 과학의 대중화를 위한 여러 행사를 기획하고 있다. ‘베를린 사이언스 위크(Berlin science week)’는 이 재단이 주관하는 행사 중 가장 큰 이벤트로 매년 11월 초에 열리는 세계적으로 주목받는 과학 축제이다. 베를린뿐만 아니라 독일을 기점으로 하는 여러 대학과 연구소뿐만 아니라 전 세계에 있는 각 분야를 연구하는 과학자들과 함께 다양한 과학 기술을 발굴하고 타 분야와 결합하는 실험적인 행사들을 주최하고 있다.

베를린 과학 주간은 매년 새로운 주제를 선정하여 행사를 진행한다. 올해는 ‘우리의 공통점은 무엇인가(what is our common ground?)’라는 주제로 과학과 예술, 문화, 사회 현상을 한데 엮으면서 사람들의 배경에 상관없이 함께 공유하는 공동의 가치를 다양한 방식으로 조망하려고 시도하고 있다. 그 영향으로 올해 베를린 사이언스 위크에서는 음악가, 예술가뿐만 아니라 여러 분야에 관심이 있는 사회학자, NGO 단체 등 다양한 영역에서 과학의 벽을 허물기 위해 노력하는 사람들의 이야기와 그 노력을 통해 탄생한 기발하고 새로운 아이디어들이 프로그램 목록을 가득 채웠다.

▲베를린 사이언스 위크의 상징인 빨간 블록(좌)과 홀츠막트 입구의 전경(우)

[퀀텀 피아노(Quantum Piano) – 경계를 넘어선 과학]

한껏 쌀쌀해진 초겨울 바람을 뚫고 홀쯔막트 앞에 도착했는데 건물 외벽에 독특한 형태의 그림이 그려져 있는 클럽이 보였다. 그 앞에는 민머리에 수염을 덥수룩하게 기른 남자가 사람들에게 무언가를 퉁명스럽게 이야기하며 되돌려 보내고 있었다. 제대로 찾아온 것이 맞는지 확신이 서지 않아 문 앞에서 기웃거리자, 민머리를 한 남자는 퉁명스러운 목소리로 “티켓?”이라며 짧게 물었다. 잔뜩 움츠린 채 쭈뼛거리며 티켓을 내미는데 남자가 입고 있던 검은색 겉옷 사이로 베를린 사이언스 위크의 프로그램 북과 같은 분홍색의 후드 티가 내비쳤다. 민머리의 남자는 티켓을 스캔하더니 생긋 미소 지어 보이며 걸걸하나 따뜻함이 배인 목소리로 “즐거운 시간이 되기를 바라!”라고 외치며 커다란 철문의 빗장을 풀었다.

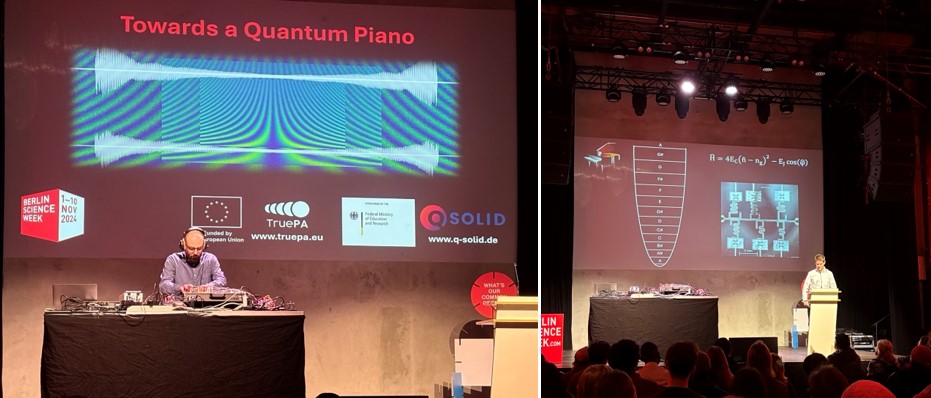

내부로 들어서자 커다란 홀에 작은 의자들이 빽빽이 자리를 잡고 있었고 정면에 걸린 거대한 스크린에는 ‘Towards a Quantum Piano‘라는 글씨가 보였다. 양자역학 강연과 피아노 연주를 접목한 공연이므로 조금은 전통적 분위기의 고상한 클래식 공연을 상상했었다. 하지만 공연 장소가 클럽임을X게 되자 머릿속에 자리 잡고 있던 피아노 공연에 대한 기존 고정관념의 큰 벽이 와르르 무너져 내리는 기분이었다. 이 공연은 단순히 음악과 과학의 결합에 그치지 않고 장르와 형식의 경계를 허무는 새로운 시도일 수도 있겠다는 생각을 하고 있는데 공연장 전체가 어두워졌다. 이후 사회자의 소개가 끝나자 큼직한 헤드셋을 쓴 토마스 티하이(Thomas Tichai)가 무대 위로 올라섰다. 하지만 무대 위 어디를 둘러보아도 피아노는커녕 악기처럼 보이는 물건을 찾을 수 없었다. 고요하게 내려앉은 침묵 속에서 토마스가 전선 더미 뭉치 쪽으로 손을 내뻗자 공연장 전체에 기묘한 전자음이 가득 울려 퍼졌다. 처음에는 낮은 소리로 시작했으나 점점 높은 소리로 올라가더니 여러 소리가 겹쳐지고 나누어지기를 반복했다. 익숙하지 않은 음악 소리에 귀를 기울이다가 불현듯 다시 한순간에 주변이 조용해졌다.

▲공연을 하는 토마스의 모습(좌)과 브라운슈바이크 물리기술연구소의 연구원이 개념을 설명하는 모습(우)

토마스의 연주가 끝난 후 브라운슈바이크 물리기술연구소(Physikalisch-Technische Bundesanstalt)의 연구원들이 무대 위로 올라와 ‘양자 피아노’ 개념을 설명해 주었다. 그들의 설명을 따르면 양자 컴퓨터를 구현하기 위해 사용되는 방식으로 ‘양자 도약’이라는 개념이 있는데 이 양자 도약은 특정한 에너지 준위에서 발생한다고 한다. 연구팀은 이 특정 에너지를 사용한 양자 도약을 구현할 수 있는 시스템을 만들었다. 그리고 토마스는 이 전체 콘셉트에서 ‘특정한 에너지’가 음악의 음계처럼 구분 지어질 수 있다는 점을 기반으로 양자 도약 시스템에 적용된 에너지 준위를 계이름과 짝을 지어 피아노처럼 음계를 구현했다고 설명했다.

대략 30분 남짓의 발표를 큰 틀에 맞추어 10분 남짓으로 쪼갠 다음에 연구원 한 사람이 발표를 마치면 음악 공연이 이어지는 방식으로 공연은 계속되었다. 양자역학의 역사에 관한 이야기부터 양자역학의 기본, 그리고 양자 도약 시스템의 원리와 구현 방식에 대한 설명까지 다루는 이야기가 점차 복잡해졌다. 시간이 지날수록 토마스가 연주하던 곡은 게임 음악처럼 단순히 반복되던 전자음에서 화음이 입혀지고 멜로디가 되어 거대한 서사를 만들어 나갔다.

공연이 끝나고 관객들과 질의응답을 하는 시간을 가졌는데 시간이 너무나 빠르게 흘러갔다. 돌아가기 위해 짐을 챙기는 관객들에게 토마스는 다시 마이크를 잡더니 “원하시는 분이 계신다면 가까이 오셔서 악기를 보고 직접 건반을 눌러 보세요. 제가 도와드리겠습니다.”라고 통 큰 제안을 했다. 그러자 공연장에 모여 있던 수많은 관객은 잠시 머뭇거리다가 하나둘 피아노 앞으로 다가가 토마스의 친근한 설명을 들으며 건반을 눌러 보았고 관객들이 연주하는 피아노 소리가 공연장을 가득 메웠다.

▲모든 공연이 끝나고 다가온 관객들에게 피아노 연주를 설명하는 토마스

베를린 장벽이 무너진 이후 베를린은 세계에서 가장 유명한 문화의 도시로 변모했다. 무너진 장벽의 조각들은 과거의 잘못에 대한 기념비적인 유물이 되기도 했고, 일부는 토막 내어 기념품으로 팔려 나가고 있으며, 많은 예술가에게 영감을 불러일으키는 소재로 활용되었다. 물리적 벽의 붕괴가 가져온 이념의 통합, 공통된 가치의 탐색과 공유의 과정에서 베를린은 전 세계에서 가장 유명한 예술가들의 도시로 재탄생하게 되었다. 그리고 과학의 장벽을 허물겠다는 이념을 바탕으로 시작된 베를린 사이언스 위크에서 내가 마주하고 있는 이 장면은 과학의 장벽뿐만 아니라 공연계에서 관객과 공연 예술가 사이의 보이지 않는 단단한 벽이 무너져 내리는 모습이었다. 관객들의 열기로 후끈해진 공연장을 나서며 고개를 돌려 무대 가까이에 모여 어린아이처럼 건반을 눌러 보고 연주자와 이야기를 나누는 사람들을 보면서 우리 사회 곳곳에 존재하는 보이지 않는 벽들에 대해 고민이 깊어졌다.

[ZooMap 워크숍 – 보이지 않는 곳에서도 사건은 발생한다]

다음날 여전히 차가운 바람이 부는 번잡한 시내를 뚫고 행사장을 천천히 한 바퀴 돌아보았다. 홀쯔막트는 베를린을 가로지르는 슈프레 강의 강둑에 있는 빈 땅을 지칭한다. 이곳은 음식을 파는 자그마한 가게에서부터 재활용품을 업사이클한 제품과 예술가들의 작업물을 파는 다양한 공간으로 재탄생한 개발 지역이다. 거대한 나무를 끼고 있는 작은 광장에는 조그마한 나무 오두막처럼

생긴 가판들이 있었는데 이곳은 작은 갤러리들(Tiny galleries)이라는 이름으로 불리는 독일 내 여러 연구소를 소개하는 전시 공간이었다. 어떤 곳은 VR 기기를 이용한 시연을 보여 주기도 했고, 어떤 곳은 연구의 핵심이 되는 전시품을 가져와 한 평 남짓 작은 공간의 여기저기에 최대한 욱여넣은 것처럼 보였다. 작다는 이름에 걸맞게 짧은 시간에 한 바퀴 휘리릭 둘러보고 사전에 신청한 워크숍에 참석하기 위해 발걸음을 옮겼다.

“디아스포라를 통한 생물 다양성 보존의 지리적 서술 지도 만들기(Mapping geonarratives of biodiversity conservation through the diaspora)” 워크숍은 ‘ZooMap 프로젝트’라고 불리는 연구 프로젝트의 일환으로 전 세계에서 환경 문제와 생물 다양성 보존에 관한 프로젝트를 수행하는 다양한 국적과 배경을 가진 사람들이 참여하여 진행하는 연구였다. 이 장황한 이름의 워크숍에서 가장 눈길을 끌었던 부분은 ‘디아스포라(이주민 커뮤니티)’라고 불리는 개념이었다. 디아스포라는 특정 민족이 기존에 살던 곳을 떠나 다른 곳으로 이동해 집단을 형성하는 것을 의미한다. 연구팀은 개개인이 모국을 떠나 다른 나라에 장기간 거주하게 되었을 때 전 세계적으로 발생하는 환경 문제에 대한 관심사가 어떻게 변하는지를 탐색하는 워크숍을 기획했다.

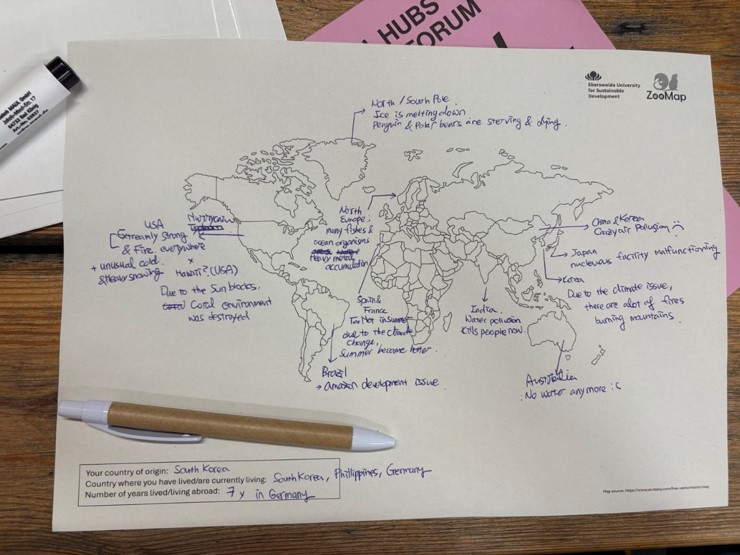

▲워크숍을 진행하면서 내가 직접 작성해 본 활동지

워크숍 초반에 ZooMap 프로젝트에 대한 간단한 설명이 주어졌고, 바로 이어서 우리에게 활동 과제가 한 가지 주어졌다. 사회자는 “자기가 알고 있는 환경 관련된 국제적 이슈들을 최대한 지도에

표기해 보세요. 검색해 보지 말고 머릿속에 들어 있는 내용으로만 작성해 보세요.”라고 말했다. 이렇게 주어진 5분 남짓한 시간 동안 나뿐만 아니라 그 워크숍에 참여하고 있는 사람들의 손은 바쁘게 움직였다. 한국인으로서 한국과 주변국들이 공동으로 떠안고 있는 여러 환경 관련 이슈들과 독일에 살면서 보고 들었던 여러 환경 관련 문제들을 적었고, 아마존 열대 우림의 파괴나 극점의 빙하가 붕괴하고 있다는 잘 알려진 사실까지 적어 넣었다. 그리고 머릿속에 더 남은 것은 없는지 곰곰이 생각해 보며 최대한 많이 써 내려가려고 노력했다.

사회자는 “자, 이제 서너 명이 그룹을 만들어 각자 자기의 활동지에 어떤 내용이 있는지를 살펴봅시다.”라고 말했다. 이 지시에 맞게 주변에 앉은 처음 만나 인사한 세 사람과 한팀을 이루어 각자 어떤 내용을 기록했는지를 살펴보았다. 나와 한 팀이 된 사람들은 각각 미국, 인도, 필리핀 국적을 가진 사람들이었는데 미국의 대형 산불이나 인도의 심각한 대기오염 문제, 그리고 해수면 상승 때문에 필리핀의 섬이 가라앉고 있는 문제에 관한 이야기를 들려 주었다.

나는 “2012년 동일본 대지진으로 핵 발전소에 심각한 문제가 생겼고, 원자로를 냉각시키기 위해 막대한 양의 해수를 발전기 내부에 쏟아부었습니다. 그리고 일본 정부는 그 원자로를 식힌 물을 바다에 방류하기 시작했는데 많은 한국과 중국 사람들은 방사능에 오염된 물이 해양 생태계를 파괴할 것으로 생각하고 있어요.”라고 말했다. 내가 이야기를 마치자 함께하고 있던 사람들은 깜짝 놀라 그러한 이야기를 처음 듣는다고 말하며, 자신들의 이야기를 들려주었다.

예전에 인터넷에서 공부를 하는 것은 삶의 해상도가 향상되는 작업이라는 이야기를 들은 적이 있다. 해상도가 올라가면 더 많은 것들이 선명하게 다가오면서 동시에 그동안 미처 보지 못한 것들 또한 새롭게 발견할 수 있게 된다. 다시 말해 이전에는 흐릿하여 인식하지 못했거나 무관심했던 부분들이 배움을 통해 개인의 삶과 세상을 바라보는 관점이 풍부해지고 세밀하게 만든다는 것이다. 이번 워크숍에 참석하는 동안 아시아, 유럽, 아메리카와 아프리카에서 모인 사람들이 베를린 외곽에 있는 작은 오두막에 모여 각자의 경험에 관한 이야기를 늘어놓았다. 그리고 우리가 삶의 터전을 옮겨가면서 새롭게 마주한 것들에 관한 이야기를 통해 삶의 해상도를 올리는 작업을 함께할 수 있었다. 세계 여기저기에서는 매일같이 새로운 일들이 발생하고 그중 사람들의 관심을 필요로 하는 일들은 종종 국가가 작거나 힘이 없거나, 자본주의와 같은 이념상의 이유로 관심의 시야에서 빗겨간다. 우리는 ‘과연 충분히 이 세상을 제대로 보고 있는 것일까?’ 하는 복잡한 생각을 하는 중에 워크숍은 종료되었다.

[Diverse and Dance – 우리에게는 더 많은 과학자가 필요하다]

세계적으로 유명한 과학 저널 중 하나인 《사이언스지(Science)》에서는 매년 전 세계 박사 과정 학생들을 대상으로 ‘당신의 논문을 춤으로 표현하세요(Dance your Ph.D.)’ 콘테스트를 개최한다. 이 콘테스트는 과학적 연구를 대중적으로 알리고 복잡한 과학 개념을 더 이해하기 쉽게 전달하는 데 목적이 있다. 참가자들은 몸의 움직임과 스토리텔링으로 연구 내용을 전달하는데 자신이 만든 영상을 유튜브에 올린 다음에 해당 링크를 제출하게 되며, 부문별 시상과 종합 대상 시상을 한다.

올해는 캥거루의 사회적 상호 작용에 관한 연구를 광활한 호주의 평원을 배경으로 춤으로 표현한 ‘Kangaroo Time’이 대상을 받았다. 이는 경쾌한 비트를 바탕으로 다양한 성별, 연령, 문화적 배경을 가진 사람들이 단체로 춤을 추며 캥거루들의 사회 집단이 어떤 방식으로 형성되는지를 춤으로 표현했다. 분자 클러스터에 대한 2020/2021 수상작들은 코로나19 팬데믹 시국에 걸맞게 감염병 예방 조치를 언급하고(‘마스크를 쓰세요‘) 학생들이 직접 만든 랩을 하면서 시작한다. 이처럼 과학과 음악, 춤을 연결하려는 시도는 마치 본능처럼 과학계를 깊이 파고들고 있다.

이러한 맥락에서 이번 사이언스 위크에서 가장 기대했던 프로그램은 야밀레 투생(Yamilée Toussaint)의 강연이었다. 그녀는 미국에서 소녀들을 위한 과학과 춤을 결합한 프로그램을 진행하는 NGO 단체인 ‘STEM From Dance‘를 이끌고 있다. 이 단체는 과학(Science), 기술(Technology), 공학(Engineering), 수학(Mathematics)을 춤과 결합하여 소녀들이 이러한 분야에 흥미를 느끼고 참여하도록 돕는 독창적인 프로그램을 운영한다. 야밀레는 미국 태생의 흑인 여성으로 과학자로 성장하는 과정에서 흑인이자 여성인 친구들이 과학을 선택하지 않는 모습을 보면서 많은 고민을 했다고 이야기를 시작했다.

“춤과 과학, 둘 다 제가 열정을 쏟고 있는 것들이지요. 그래서 그 둘을 결합하면 좋지 않겠느냐고 생각했어요.”

야밀레는 과학에서 점차 멀어지는 친구들을 보면서 여학생들이 과학을 더 많이 선택할 수 있도록 하는 방법에 대해 고민하기 시작했고, 그 결과 STEM from Dance 재단을 만들고 과학과 춤을 결합한 프로그램을 운영하기 시작했다. 미국의 여러 지역에서 십대 여학생을 대상으로 하는 프로그램들은 춤과 과학 분야로 나뉜 자원 봉사자들과 함께 진행된다. 여기서 여학생들은 춤을 배우고 직접 무대를 기획하면서 무대 연출에 필요한 다양한 기술을 배운다. 첨단 기술이 들어간 무대 효과 장치들을 직접 만들고, 코딩해 조명을 조작하며, 드론을 날려 영상을 촬영하면서 소녀들은 춤을 추며 느끼는 즐거움을 과학으로 자연스럽게 연결하는 방법을 배운다. 야밀레가 운영하는 이 프로그램은 미국 전역으로 퍼져 나가며 주목을 받고 있다.

▲춤과 과학을 좋아했던 어린 시절의 자신을 소개하는 야밀레(좌)와 함께 춤을 추는 사람들(우)

야밀레의 친절한 설명과 함께 어린 소녀들이 웃고 떠들며 춤을 추고 코딩을 하며 드론을 날리는 영상이 끝나자 관객들은 환호성을 지르며 박수갈채를 보냈다. 무대 한가운데에 서 있던 야밀레는 웃으며 말했다.

“자, 앉아만 있지 말고 춤이 정말 재미있는지 직접 움직여 보아야 느껴지지 않겠어요?”

야밀레의 갑작스러운 요청에 관객들은 서로 눈치를 보다가 하나둘 자리에서 일어서기 시작했다. 그리고 그녀는 왼발, 오른발은 번갈아 바닥을 쓸기도 하고 손을 차례로 뻗어 몇 가지 동작을 만들어 보여 주었다. 그후 그녀의 구령에 맞추어 하나, 둘, 하나, 둘 다 함께 춤을 추기 시작했다. 그중 몇몇 사람들은 웃음을 참지 못하고 낄낄거리기는 했지만 상당수 사람은 열의에 가득한 눈빛을 보내며 삐거덕거리는 몸을 움직여 춤사위를 만들어 냈다.

“모두 잘했어요!”

야밀레의 말에 우리는 “와!” 하고 크게 웃고 서로 바라보았고 더 크게 웃으며 손뼉을 쳤다.

[과학과 대중, 우리가 넘어야 할 벽]

전공이 다른 친구들과 종종 이야기를 나누게 되면 종종 과학적 상식에 대한 질문을 받는다. 대부분 중·고등학교 과학 수준의 이야기에서부터 유명한 유사과학들 또는 양자역학이나 우주론과 같이 복잡하지만 매력적인 주제에 대한 질문을 받기도 한다. 그러한 질문들에 대해 하나씩 답을 해 주면 대부분 “네 이야기를 들으면 참 재미있는데 학교 다닐 때는 왜 그렇게 재미가 없었을까?” 라고 말한다. 연구자로서 내 하루도 비슷하다. 아침 일찍 출근해서 하루 종일 논문을 뒤적이고 데이터를 분석하며 여러 실험실을 정신없이 뛰어다니다 보면 재미있는 일상은 어딘가로 사라졌고 오늘 당장 해야 할 의무적인 일들에 파묻히게 된다. 그렇게 골방 과학자로 하루하루를 살아가는 인생은 재미가 없다.

야밀레의 말처럼 과학은 춤 만큼 재미있다. 과학자의 삶은 비록 조금은 답답하고 덜 재미있어 보일지 몰라도 우리 연구자들은 모두 과학이 재미있었기 때문에 이 길을 묵묵히 선택한 것이다. 그렇다면 우리의 다음 과제는 내가 걷는 이 길 좌우에 쳐진 높은 장벽을 허물고 이 길이 얼마나 재미있는지를 목청 높여 외쳐야 하지 않을까? 토마스의 무대를 다시 떠올리며 마지막에 그가 벽을 허물기 위해 했던 것은 오로지 한 마디의 명확한 제안이었음을 기억해 본다. 땅거미가 어둑하게 내려앉은 홀츠막트의 입구를 나서며 차가운 공기를 폐 속 깊이 들이키고 기차역으로 발걸음을 옮겼다.

- 다음

- 파란만장한 독일 대학생활, 실험 수업(랩 코스)의 이모저모 2024.12.12

- 이전

- 우주기지 건설에 필요한 전력, 소형원자로 SMR로 얻는다? 2024.11.26